VIVRECRIRE:

Raconte moi une histoire...

Chers lecteurs,

Ecrire c'est d'abord donner corps à une histoire, des sentiments, des pensées, des idées. C'est passer du soi auteur aux autres lecteurs, et créer un lien à travers l'espace et le temps.

Une fois la chose écrite, elle vit sa vie dans la pensée d'un autre que l'auteur, parfois en symbiose, parfois en contradiction avec les idées ou les sentiments exprimés par les personnages créés ou racontés par l'auteur.Qu'ils vous consternent, ou vous parlent n'hésitez à réagir à leurs propos.

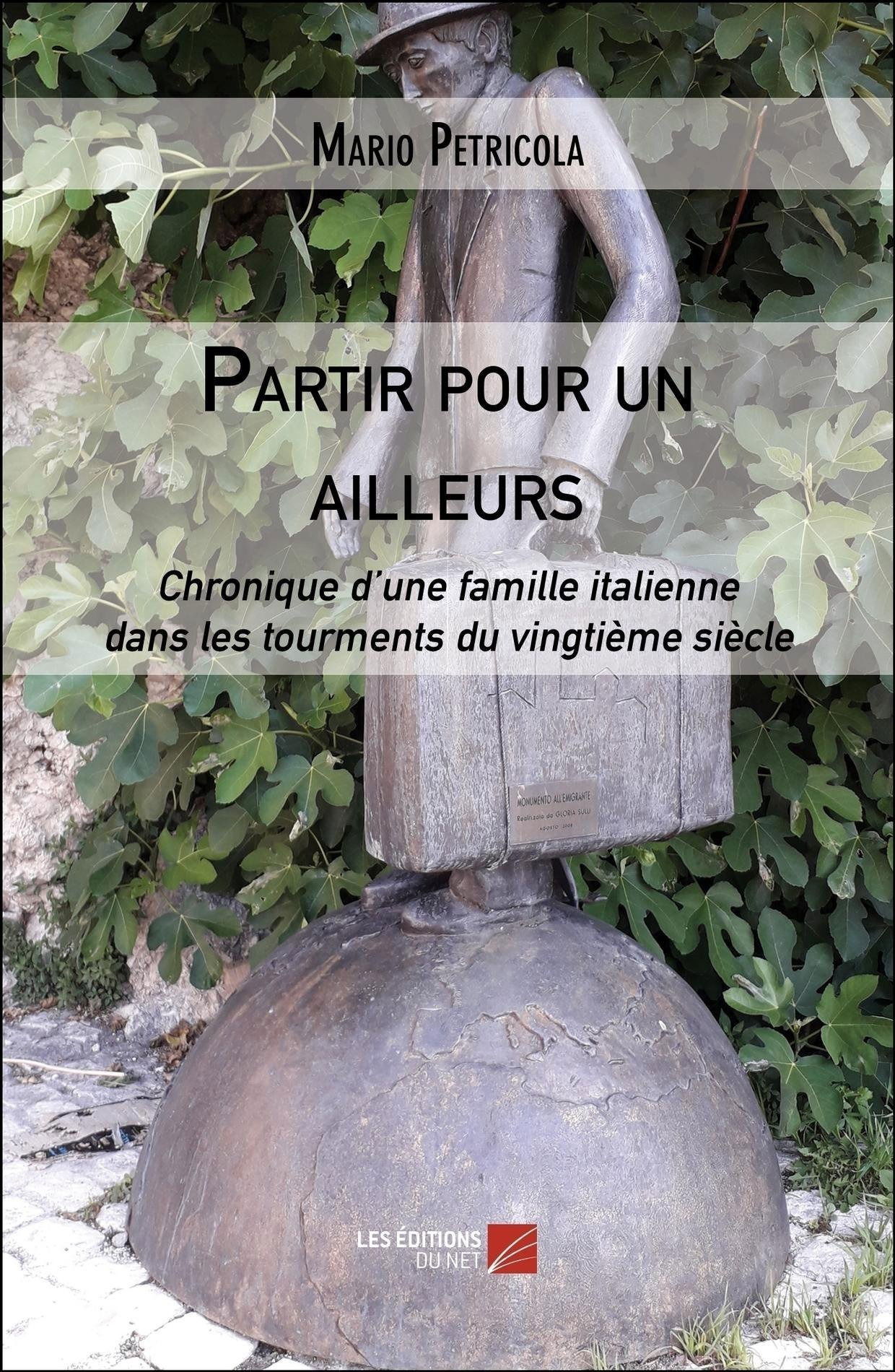

PARTIR POUR UN AILLEURS

Extrait du livre : Chapitre 1 : La terre et l'eau 1879-1903

La carriole progresse cahotante, sur le chemin empierré. Assis sur la banquette de bois, le cocher, les rênes en main, lisse d'un revers de manche sa moustache où perlent des gouttes de sueur. Soulevez sa casquette de toile, il se gratte le haut du crâne. Son regard se lève : là-haut le village juché sur un promontoire au pied d'un campanile, maisons agglutinées les unes aux autres. Une enceinte de pierres court en contrebas, souvenir du bourg fortifié de Castel del Monte* qui a connu les hordes de barbares dans les temps reculés, puis la révolte et l'ire des bandes de [1] Brigante qui ont sévi après la chute du royaume de Naples et des Deux Siciles, et enfin la colère de la Terre avec ses secousses telluriques soudaines et violentes.

Epousant les lignes du terrain, les habitations étagées et adossées les unes aux autres semblent vouloir se tenir chaud, et s'épauler l'une l'autre par-delà les sporti, ces passages voûtés sous les maisons qui laissent place à des venelles s 'insinuant et facilitant le passage entre elles. Un peu en bordure du village, d'autres maisons se fondent avec le rocher accordé sur l'arrière de la maison [2] il cave, une pièce fraîche encastrée dans la roche pour conserver les fromages de pecorino* , les jambons et les bonbonnes de vin. L'eau manque cruellement, et seules les cultures vivrières peu consommatrices d'eau comme les lentilles trouvent leur place dans les champs, ou bien les amandiers qui prospèrent sur ces terres pauvres et caillouteuses. Aussi loin que l'œil puisse embrasser, ce ne sont que rocailles et pierriers, avec parfois un tapis d'épicéas qui vient rompre l'aridité de cette montagne inhospitalière.L'attelage franchit la porte Santa Maria remontant vers la Via Centrale du bourg. C'est le sacristain de l'Église Matrice qui assure la fermeture des portes du bourg fortifié, une fois signalée la prière des [3] Vêpres le soir, et leur réouverture après celle des [4] Laudes le matin.Les premiers rayons d'un soleil printanier réchauffent les tuiles de terre cuite, et s'infiltrent dans les ruelles à peine éveillées.Plus loin court un ruisseau avec les cris des femmes qui s'interpellent vivement, foulards noués derrière la tête retenant la chevelure noire tressée en chignon.

—Hé Giuseppina comment vont tes enfants ? clame l'une d'elles à l'adresse d'une de ses voisines qui, bras nus, s'affaire à savonner son drap sur une plaque de pierre avant de le rincer et le tordre, puis le battre à nouveau. Comme leurs mères et grands-mères elles répètent même ces gestes, les mains ravinées par les travaux ménagers et ceux des champs. Puis elles iront l'étaler sur l'herbe et le faire sécher au soleil.Ce ne sont que quelques années plus tard pour la fête de San Donato du 6 août 1901, que l'Evêque de L'Aquila en personne vient inaugurer la première fontaine publique sur la place de Castel del Monte, facilitant la vie des habitants pour le puisage de l'eau si rare dans cette montagne aride. Chaque nouvelle aube débute par la corvée d'eau. L'eau ne coule à la fontaine que jusqu'à l'heure de prière de [5] Tierce dès qu'arrive l'été. L'eau est une denrée précieuse et la ronde des [6] conche*, superbes cruches à deux ans de cuivre, portées sur la tête par les femmes ponctuelles le levier du soleil, du jour où la fontaine publique est construite. La carriole passe devant le four à pain ; là, telles des cariatides, deux femmes attendent avec une planche de bois sur la tête où trônent de grosses miches à cuire. Le portage sur la tête de charges lourdes donne souvent une fière allure à ces femmes qui conservent un port d'altitude jusqu'à un âge avancé. D'un hoho sonore, l'homme arrête l'attelage devant une bâtisse assez imposante ; sautant à terre, il saisit son baluchon et frappe du heurtoir à la porte. Un homme plutôt petit, belle moustache lui ouvre, et l'invite à pénétrer dans une grande pièce fraîche au dallage de pierre. Un âtre de belles proportions occupe un pan entier d'un mur. Crisostomo, le maître des lieux, le gratifie d'une bourrade amicale, et lui propose un verre de vin de bienvenue.

—Alors comment vont les affaires, Giuseppe ? questionne -t- il.

—Je viens d'Ofena et de Barisciano, où j'ai tué deux cochons hier, des sacrés morceaux, dit l'homme avalant une gorgée de vin. Et toi, le tien est-il bien gras ?

—Pour sûr, je l'ai engraissé tout l'hiver avec des épluchures de patates ; d'ailleurs tu vas juger par toi-même.

Ils se lèvent et se dirigent vers la cour derrière la maison. De grands baquets d'eau bouillante fument. La table est nettoyée. Le linge a été lavé ; torchons, serviettes, sacs de jute, tout est prêt pour le grand moment de l'année. Même les grands pots de grès sont prêts pour conserver le saindoux, et les bons morceaux à consommer l'hiver. Une fois la fumaison des jambons terminée, ils seront conservés sous la cendre, dans des coffres en bois entreposés dans le cellier, pièce fraîche et d'humidité constante, puisque taillée dans le roc au fond de la maison troglodytique. Les hommes vont chercher la bête qui d'instinct, recule, effrayée, avec force grognements de peur, pressent sa fin prochaine. Le boucher ouvre son baluchon, étale ses couteaux et se saisit de sa pierre à affûter. D'un geste lent et sûr, il aiguise le fil de ses coutelas. Il passe un pouce dessus pour éprouver le tranchant. Il s'approche du cochon qui couine du plus fort qu'il peut, immobilisé par deux hommes la tête en bas. D'un mouvement rapide et bref, le boucher tranche la carotide et saigne le cochon dans un dernier cri suraigu, qui épouvante les gamins dissimulés derrière un buisson. Le sang est recueilli dans un grand bassin. Un feu de paille est allumé sous sa tête. Puis les hommes ébouillantent la bête morte et raclent son poil. Rien ne se perd chez cet animal. Le boucher entreprend de lui ouvrir le ventre pour extirper les entrailles.

—Voici un beau cochon qui remplit le saloir, fait remarquer le boucher. Autour de la table, les femmes s'activent, les unes enfilant les boyaux sur la moulinette pour les remplir et en faire des saucisses. Les autres tailladent la couenne en lamelles de lard pour la cuisine. Une fois son ouvrage accompli, le boucher approche ses mains au-dessus d'un baquet, et une femme lui vers un broc d'eau chaude pour lui permettre de se laver du sang de l'animal.

—Une anisette Giuseppe? lance le maître de maison.

—Ben, c'est pas de refus, ça désaltère par ce temps lourd et chaud, réplique l'intéressé, se saisissant du verre qui lui est tendu. Alors comment va la petite famille ? Elle va s'agrandir bientôt, fit-il désignant du menton la jeune femme courbée sur la table qui taille un quartier de viande, visiblement gênée pas le ventre pro éminent de son dernier mois de grossesse.

— C'est pour le mois prochain si tout va bien répondre au maître de maison au front dégarni. J'espère que ce sera un garçon ; sur un besoin de bras pour travailler la terre. Beaucoup de sueurs et peu de récoltes avec ces baroni qui s'en remettent pleins les poches à notre détriment ; c'est le pays qui veut ça. Dire que l'Unité Italienne devait améliorer notre sort à croire les politiciens, et même Garibaldi qui promettait de partager équitablement les terres !

— Et c'est pas avec le nouveau roi Umberto que les impôts vont diminuer pour sûr, vu qu'ils n'ont plus d'argent dans les caisses après toutes ces guerres.

—Paraît que Garibaldi est au plus mal ? T'en sais quelque chose toi Giuseppe ?

—Ben à ce qu'il se dit, il a été malade l'hiver dernier et il a perdu Anita, sa fille naturelle avec Battistina, la niçoise. Paraît aussi qu'il essaie de faire annuler par le roi Umberto son mariage avec la Raimondi pour épouser la Francesca Armosino, mais que le roi se fait tirer l'oreille. Il aurait même dit qu'il était prêt à devenir Français pour pouvoir l'épouser, surtout depuis que Victor Hugo a démissionné du gouvernement provisoire républicain en mars 1871, en soutien à Garibaldi qui n'avait pas eu droit à la parole devant l'Assemblée nationale. Victor Hugo a dit qu'il avait été le seul à être venu défendre la République et la France, à Dijon devant les troupes prussiennes.

—Sacré caractère quand même à 72 ans !.......................

[1] Hommes engagés en 1863 dans la révolte paysanne du Sud de l'Italie après la fin du royaume de Naples, rendus par le poids des taxes, et la conscription obligatoire sous le régime monarchique post unité italienne

[2] En dialecte abruzzese désigne le cellier pièce ici creusée dans la roche pour conserver les salaisons et barriques de vin

[3] Les vêpres sont un office dont le nom vient du latin ecclésiastique vespera , qui désigne l'office divin que l'on célèbre le soir

[4] Laudes signifie « louanges » en latin. C'est la prière chrétienne du lever du soleil

[5] Tierce est la prière chrétienne de la troisième heure du jour (9h du matin).

[6] grande cruche ou vasque en cuivre qui se portait sur la tête pour nettoyer l'eau

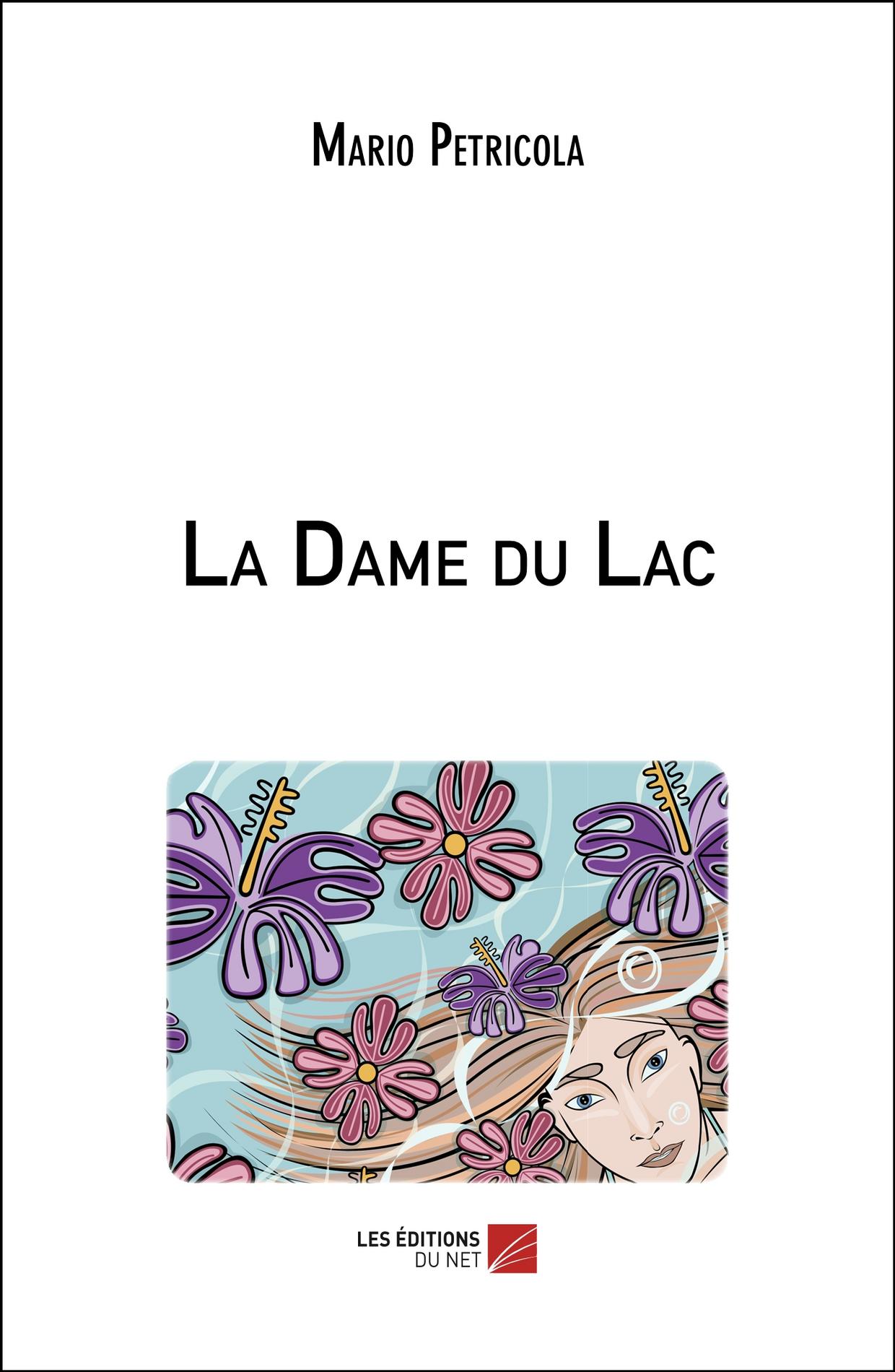

LA DAME DU LAC

Extrait :

Son regard se porte au loin à travers la vitre de la voiture. Ce paysage, elle le connaît bien. Et pourtant à chaque fois que la voiture s’engage sur l’avenue d’Albigny le long du lac d’Annecy, elle redécouvre à travers le feuillage des platanes les reflets de l’eau, jouant avec le soleil et la surface bleutée du lac, enserré dans les montagnes alentour, autant de jeux de miroir qui lui évoquent la surface polie d’un saphir au creux d’une main entre ligne de vie et ligne de cœur. Pour l’heure Florence se sent apaisée, inondée d’une joie sereine comme une mère éblouie devant son nouveau-né posé sur son sein à sa venue au monde. A cette seule pensée, une angoisse soudaine l’étreint qui rend sa respiration courte et haletante L’idée de ce nouveau-né dont on lui ôta tout espoir, voilà peu d’années, renvoie en écho dans sa tête, un mot terrible « vous êtes stérile ». Ce sont les mots froids qui tombèrent des lèvres de cet éminent spécialiste parisien en blouse blanche calé dans son fauteuil de cuir. Elle les reçut comme une lame de poignard déchirant douloureusement son ventre. Bien sûr…l’adoption…, ses oreilles percevaient bien quelques bribes de phrases venant de très loin, une autre planète, mais ces mots « stérile…stérile… » résonnaient ainsi à ses oreilles, sans les compresses auxquelles elle avait jusque-là associé cet adjectif. Voilà qu’aujourd’hui ce qui était dans son esprit, symbole de propreté, d’hygiène rigoureuse devenait une tache indélébile, au plus profond de son être, comme un péché originel. Il lui avait fallu prévoir ; comment le dire à Guillaume, et comment réagirait-il, que deviendrait son mariage sans enfant. Prévoir était pourtant un exercice qu’elle pratiquait quotidiennement dans ce bureau directorial, qu’elle occupait à la banque Annecia pour anticiper les risques de change pour ses clients, prévoir les prises de participations et anticiper les fluctuations des marchés financiers. Mais ce jour précisément de l’annonce faite à Florence, elle était comme une petite fille désemparée qui vient de découvrir que le Père Noël n’existait pas. Un instant, l’idée lui était venue de partager avec sa grand-mère Amélie, et puis non, comment aurait-elle pu comprendre ? Et surtout grand-père Henri ne devait rien savoir, lui qui, lors de ses vingt ans lui avait offert la fine broche qu’elle portait en épingle pour maintenir son carré Hermès. Ses paroles lui restaient gravées en mémoire : « ma petite Flore, tu assureras la pérennité du renom de la famille et la sauvegarde de l’entreprise que j’ai fondée et après toi, tes enfants ». Non, il ne devait pas savoir. Alors que défilent sous ses yeux, les massifs fleuris des jardins de l’Impérial, Florence sourit, songeant à son grand-père Henri. Il lui manque beaucoup depuis cet hiver 1984, où une mauvaise bronchite l’emporta, au seuil de ses quatre-vingt-cinq ans. Elle le croyait éternel. Pourtant il avait laissé sa petite Flore seule à la tête de la grande œuvre de sa vie, la firme Pranel Développement. Quittant la route du bord du lac, peu après avoir dépassé le panneau de la commune de Talloires, sa voiture s’engage sur un chemin gravillonné en pente douce vers le lac. Arrivée en bas, la Porsche 911 Carrera franchit la grille de fer forgé magnifiquement ouvragée et s’arrête non loin du ponton d’accostage en avancé sur le lac. Florence descend et se dirige vers une belle bâtisse blanche du début de siècle qu’Henri Pranel avait acquise dans les années 1930.Par son style néo-classique, flanquée de colonnades bordant la terrasse, la bâtisse rappelle les maisons de maître de propriété cotonnière du sud des Etats Unis. Sur le perron, Marthe attend Mademoiselle Flore pour l’accueillir comme à son plus jeune âge, quand elle rentrait avec son grand-père d’une escapade sur le lac. Et même une fois mariée, Marthe n’avait pu se résoudre à l’appeler Madame. Florence connaissait la profonde affection que lui avait toujours portée Marthe depuis qu’elle avait été recueillie par ses grands -parents, après la tragique disparition de ses parents. La brave Marthe l’avait toujours consolée de ses chagrins d’enfant, et encouragée dans les moments difficiles, de sa présence discrète. Cette présence que Florence avait encore appréciée lors de la disparition récente de son grand-père. Florence traverse le vestibule et passe devant la porte du bureau de son grand-père devenu le sien. Elle se souvient comme elle prenait plaisir à faire irruption dans ce bureau, et à sauter sur les genoux de grand-père Henri, lui demandant : "Grand père raconte-moi quand tu étais jeune". Signe révélateur de l'affection que le vieil homme lui portait, sa petite Flore était seule à avoir le privilège de pénétrer ainsi inopinément dans cette pièce. Même la grand-mère Amélie n'y entrait que très rarement. Il repoussait le dossier dans lequel il était plongé, posant ses lunettes, passait une main dans la chevelure blonde de la fillette et commençait son récit par : " en ces temps-là, la vie était difficile, mais pour qui savait s'y prendre, elle ne se montrait pas ingrate". Et puis pendant près d'une heure, grand père Henri parlait surtout de son usine, le cœur de sa vie ; il n’aimait guère s'étendre sur ses sentiments, mais la petite fille buvant ses paroles, sentait l’enthousiasme et la passion transparaître dans son récit.Après avoir tâté de différents métiers, Henri Pranel décida à vingt-huit ans, en compagnie d’un ami Martin Vuillard de racheter un atelier de fabrication de toiles de tente qu’un vieil artisan possédait au fond d’un hangar à Cran-Gevrier. Ce dernier avait décidé de se retirer à soixante-quinze ans et de vendre son affaire. Les quelques économies d’Henri Pranel et son ami n’y suffisant pas, le vieil homme leur avait laissé deux ans pour s’acquitter de leur dette, le temps de dégager quelques bénéfices. Henri se souvenait alors avec émotion de la première commande importante. Une association catholique de scoutisme leur avait passé commande d’une vingtaine de tentes pour organiser un camp d’été pour des jeunes. Ils avaient dû travailler d’arrache-pied et passer quelques nuits blanches pour tenir les délais. Quand enfin ils reçurent leur chèque le jour de la livraison, une grande fierté s’était emparée d’eux. Puis d’autres commandes affluèrent et ils embauchèrent deux ouvrières dures au labeur pour coudre les toiles. La société eut le vent en poupe particulièrement dans les années 1930 et vit son activité s’envoler en 1936, avec les congés payés et le nouvel engouement pour des vacances sous la tente. Pendant la guerre, les Allemands vont mettre l’usine sous tutelle avec l’aide du gouvernement de Vichy afin de faire fabriquer des parachutes pour les besoins militaires. Plus tard dans les années 1970 et 1980, nouvelle mutation et l’usine se reconvertit dans les voiles de parapente et dans les deltaplanes. Sa petite fille unique Florence, femme de tête est initiée très tôt à ses affaires pour prendre sa suite. Florence imaginait ces deux femmes au fond de ce hangar mal éclairé, penchées sur leurs machines à coudre, les pieds sur la pédale et attentives à la grosse toile brune qui défilait sous l’aiguille dans un bruit de cliquetis incessant. Elle avait souvent observé Marthe pendant ses travaux de couture à la maison et les gestes lui étaient familiers, seul le décor changeait. Un sourire pour rassurer Marthe quelques paroles gentilles, et Florence gravit l'escalier menant à l'étage. Marthe dans sa discrétion questionne :

—A quelle heure dois-je servir le dîner ? Florence répond :

—Au retour de Guillaume, vers vingt heures

—Mais monsieur ne rentrera pas ce soir, il a téléphoné tout à l'heure ; il est retenu à Genève par de gros clients à ce qu'il paraît

Florence relève le ton acide de Marthe lorsqu'elle croit bon d'ajouter « à ce qu'il paraît » ; elle sait à quoi s'en tenir. Marthe n'a jamais porté Guillaume dans son cœur à l'image du grand-père Henri qui avait longtemps manifesté une grande hostilité à son projet de mariage, avant de s'y résoudre en désespoir de cause. Guillaume n'est certes pas un saint, sa belle prestance, son physique de jeune premier ne doivent certes pas laisser les femmes indifférentes d'autant qu'il cultive l'art de la mondanité avec brio.Mais n'est-ce pas ce qui l'a séduite, lorsqu'elle l'a rencontré lors d’un cocktail à la banque Annecia

—Servez le dîner à dix-neuf heures alors, se contente de répondre Florence

Marthe toujours aussi prévenante, a fait couler un bain chaud et à cette seule idée de se prélasser dans la mousse et l'eau délicatement parfumée, Florence prend conscience de la lassitude qui a envahi son corps au fil des heures et des multiples tracasseries, le lot quotidien d'une femme d'affaires. Passant devant le miroir en pied de sa chambre, Florence marque un temps d'arrêt devant l’image de sa silhouette longue et fine. Ses quarante-quatre ans lui paraissent encore bien portés, et seule une introspection plus approfondie permettrait de déceler les fines ridules au coin des yeux, signe de la femme en pleine maturité. La rousseur fauve de sa chevelure lui rappelle moult déboires de sa jeunesse à l’école où elle se faisait remarquer autant pour son intelligence que pour sa chevelure sauvage et libre qu’elle exhibait dans la cour de l’école. Elle suscitait selon le cas, railleries ou jalousies auprès de ses camarades. Florence en été, se couvrait pour échapper aux morsures du soleil sur sa peau laiteuse qui virait au rouge dès les premiers rayons, refusant de bronzer. Plus tard, elle continua à susciter un intérêt malsain auprès des hommes qui fantasmaient un tempérament de feu sous un aspect polaire comme un volcan islandais qui entrerait en éruption soudainement, faisant fondre la glace éternelle. Nombre d'entre eux se lançaient dans une entreprise de séduction à leurs dépens lorsqu’ils se prenaient un râteau aussi large que celui des paysans lors des fenaisons. Les fantasmes et préjugés sur les rousses ont toujours eu la vie dure traversant les siècles. Une discipline de vie, alliée à un entretien de son corps sont les meilleurs atouts pour affronter les tempêtes de la vie qui vous marquent à la manière des cyclones tropicaux. Se laissant glisser dans la tiédeur confortable du bain, Florence ferme les yeux et se laisse envahir par un sentiment de sérénité, l’esprit flottant à l’image de son corps, qu'elle sent léger prêt à s’envoler l’alléger lui laisser le sentiment de pouvoir s’envoler par-delà les monts et vallées comme lorsqu’elle faisait du parapente. Elle se revoit enfant lorsque grand-mère Amélie venait à la sortie de son bain, l'envelopper dans une grande serviette éponge imprégnée de l'odeur de lavande et la frictionner pour la sécher, elle posait sa tête contre la poitrine de grand-mère Amélie qui sent si bon la savonnette quand elle voulait être consolée. Bien que peu disposée à la rêverie, Florence aime à se remémorer ces subtiles fragrances émanant des souvenirs de jeunesse, autant de respirations qui viennent ponctuer la rythmique effrénée d'une partition de vie conduite andante. Tirée de sa douce torpeur par la sonnerie du téléphone, Florence saisit le combiné sans fil

—Bonsoir chérie c'est Guillaume, as-tu passé une bonne journée ?

—Oui bien sûr répond Florence, étonnée de cette amabilité si soudaine à son endroit, de la part de son mari

—Voilà je suis sur un coup très important avec des partenaires étrangers pour étendre notre développement dans le sud-est asiatique. Pour les tenir sur le grill, j'ai projeté de les emmener au casino et puis dans une boîte branchée tu comprends. Alors je ne rentrerai pas ce soir, je t'embrasse bien chérie, à demain.

Florence assise dans sa baignoire sait à quoi s'en tenir. Elle va dîner seule puis se plonger dans un de ces dossiers urgents, non sans s'être accordé une pause musicale à écouter une de ses œuvres favorites de jazz ; ce serait Charlie Parker, Louis Armstrong ou encore Billie Holiday. Elle se demande comment au fil du temps, leur mariage s’est transformé en habitude et pourquoi ce frisson qui lui avait parcouru le corps lors de leur première rencontre s'était progressivement évanoui comme ça sans prévenir. Elle revoyait comme si c'était hier ce cocktail à la banque Annecia, les notabilités locales mais aussi des banquiers genevois, le gratin de la finance, des industriels avec leur femme ou leur maîtresse en robe de soirée. Puis son regard s'était arrêté au milieu de ces mondanités sur un homme brun très à l'aise, coupe de champagne à la main et qui passait de cercle en cercle, un grand sourire à l'adresse des femmes. Sa respiration s'était faite un peu plus rapide, et elle avait senti un frisson lui parcourir le dos quand il était venu vers elle.

—Puis-je vous offrir un verre ? lui avait-il dit, visage souriant

Il s'était présenté et avait engagé une conversation digne des meilleurs salons mondains ; elle n'avait que retenu son nom : Guillaume Vasseur. Ils s'étaient revus, s'étaient plus et finalement s'étaient mariés malgré le veto de grand-père Henri. C'était une des rares fois où elle s'était heurtée à grand-père Henri. La brouille avait duré. Il disait que cet homme ne lui plaisait guère, à fréquenter les salons, et que ce n'était qu'un de ces arrivistes, pour qui seul compte l'argent facile. Elle avait eu beau le défendre, faisant remarquer qu'il avait tout de même fait une grande école de commerce, grand-père Henri n’en démordait pas.

Florence sort de son bain et enfile une tenue d’intérieur en soie imprimée. Elle décroche le téléphone intérieur :

—Marthe, finalement je dînerai dans ma chambre, montez-moi un plateau s’il vous plaît.

Puis elle passe dans le cabinet de travail attenant, franchit la baie vitrée qui donne sur le lac et s’accoude à la balustrade de bois, devant soleil couchant. Elle aime beaucoup ce paysage, la crique de Talloires dominée par le Roc de Chère qu’elle a tant sillonné durant sa jeunesse et la vue sur le château de Duingt. En arrière-plan, la masse sombre des Bauges et surtout la lumière du soir qui fait scintiller les eaux du lac. Lui revint alors en mémoire, l’histoire qu’on lui avait souvent contée de la Dame du Lac qui s’était noyée en se jetant du haut du Roc de Chère parce qu’elle ne voyait pas revenir son amoureux. Et que depuis ce temps-là, le lac ne restituait plus les corps des noyés accidentels. Un sentiment étrange l’envahit à cette évocation, comme lorsque qu’on évoque un personnage de rêve qu’on a le sentiment d’avoir connu, mais dont pourtant on ignore le visage. C’était ce qu’elle ressentait en songeant à la Dame du Lac de ce mythe populaire. Un coup frappé à la porte la tire de sa rêverie, et Marthe pénètre dans le cabinet. Elle dépose le plateau sur une desserte et s’éclipse discrètement non sans lui avoir souhaité bon appétit. Elle retrouve en Florence l’ardeur infatigable au travail du grand-père Henri Pranel. Le repas est vite avalé. Florence s’assoit à son bureau et ouvre le dossier à en-tête « Delta Constructions : ouverture du capital » que lui a préparé Guillaume. Après une lecture attentive, Florence étouffe un bâillement, lève les yeux vers la pendulette au-dessus de la cheminée. L’heure est tardive, elle se dirige vers son lit pour une longue nuit de repos, songeant à la Dame du Lac juste avant de sombrer dans un sommeil profond.

Articles

Des histoires, encore des histoires

On ne peut rien écrire dans l’indifférence. - Simone de Beauvoir

TOUT A TRAC, ET EN VRAC !

Tribulations d'un billet à l'ancienne

Depuis des temps immémoriaux, le sel en Europe, les cauris en Afrique et les têtes de bétail un peu partout servirent de contrepartie aux biens et services que les hommes échangeaient entre eux. Les piécettes apparurent plus tard, souvent de petits silex troués. Arrivèrent ensuite les monnaies métalliques qui comme les pièces d’or avaient leur propre valeur, et ce fut monnaie courante que les échanges commerciaux se fissent en espèces sonnantes et trébuchantes. En 1685 au Canada, les colons français à court de monnaie métallique décidèrent de lui substituer une carte à jouer signée du Gouverneur qui devint l’ancêtre du billet de banque. Tout reposait sur la confiance, d’où l’appellation de monnaie fiduciaire.

Le papier commença sa carrière en Europe avec les billets à ordre des banquiers lombards au Moyen Age. Ils offraient l’avantage de ne point susciter la convoitise comme l’or. On pouvait voyager sans craindre la mise à sac par les bandits de grand chemin

Peu à peu la signature apposée au bas du billet prit de la valeur aux yeux des possesseurs de billets à ordre. Elle obligeait l’émetteur à tenir parole et à rembourser en espèces à la demande du porteur de billets. C’est au XVIIIe siècle que l’on fit battre monnaie papier avec les assignats et puis les billets de banque. Il n’était alors plus question de les rembourser Dès ce moment, le billet pût se raconter

Porté sur les fonts baptismaux par moins de trois généraux : Secrétaire, contrôleur, ou caissier

La Banque de France fut ma première adresse

Moi Bonaparte, glorieux au pont d’Arcole

Depuis que je voyage passant d’une main l’autre sans cesse

Mille fois caressé, tripoté, retourné, palpé

Glissé dans l’échancrure d’un décolleté généreux.

Blotti entre deux seins chauds et ronds

Chiffonné au fond d’une poche par des doigts poisseux aux ongles endeuillés

Coincé dans une pile de draps repassés

A l’odeur mêlé de naphtaline et de violette

Bien aplati au fond d’une boîte métallique aux anciennes effluves sucrées.

Plié en quatre sous le socle d’une pendulette

Faufilé entre lisière d’un bas et porte jarretelles

D’une belle pute aux ordres d’une mère maquerelle

Aplatie sur le zinc d’un comptoir de bistrot pas très net

Entre un ballon de rouge et un distributeur de cacahuètes

Mêlée au bataillon de la menue monnaie et des piécettes.

On m’a imité, contrefait, trimballé dans des valises vers la Suisse ou quel qu’autre paradis fiscal.

On m’a enfermé dans des coffres réputés inviolables derrière des sas de salle de coffres plus étanches qu’un sous-marin et pourtant d’habiles malfaiteurs ont su me dénicher au plus profond des sous-sols de banques

Au fil du temps, j’ai cédé ainsi la place, moi Liberté guidant le peuple en compagnie d’Eugène Delacroix et j’ai suscité tant d’envies, enrichi les uns et appauvri les autres, suivant qu’on me multiplie ou qu'on me divise.

Chose étrange que l’être humain, puisque la moitié d’un billet de 500 F que Serge Gainsbourg avait dédicacé « Merde à Bribri. » fut mise aux enchères pour plus de 6000 euros chez Sotheby's.

J’ai ainsi connu mes heures de gloire à l’étranger avec le dollar et aussi mes heures sombres avec le Reichsmark qui nécessita que les salariés allemands encore non-chômeurs prennent une valise pour toucher leur paie.

Puis je perdis mon triple zéro pour devenir dans les années 2000 l’anti- héros ou l’Euro qui fut un trait d’union entre ceux qui en Europe, avaient guerroyé des siècles durant.

On ne me prédit aucun avenir avec les cryptomonnaies qui me supplanteraient, moi le bon vieux billet passant de monnaie réelle à monnaie virtuelle, une suite de zéro et d’uns, évoluant au gré des humeurs des uns et des autres

Mais je fais confiance, c’est dans mon essence d’être, moi le billet, qui au gré des siècles ait su conquérir ma place et toujours la préserver.

Loti, Lalo, la petite Céline et les autres

Fini de se marrer pour les mareyeurs

Car voilà de retour avec la marée les chalutiers

Déjà le môle est assailli de mouettes faisant le pied de grue

Guère le temps de flâner pour les pêcheurs

Les chalutiers viennent s’amarrer le long du quai

Les caisses de poissons frais sont hissées et halées sur la jetée

Carnet en main, vingt kilos enlevez c’est pesé

Combien le merlu, plus cher que le merlan, de quoi avoir la berlue

Au tour du hareng sorti des caisses emplies de pains de glace

La lotte, elle gît au fond des paniers d’osier tressé

Les camions frigorifiques attendent prêts à charger la cargaison des navires juste accostés.

Eh venez boire un coup, entonne de sa voix haute un mareyeur d’un ton rieur

Paul et le basque aises de pouvoir en fin charger, attèlent la remorque

Et s’apprêtent à filer dare-dare à bord d’un semi de merlans frais

« Yann amarre le chalut » hèle de la proue le patron de la petite Céline

Pendant que le mousse sort c’qui reste à fond de cale et arrime c’qui comme cordes, sacs, coffres traîne sur le pont

« Gabriel, faudrait pas mettre tout ça là à l’eau, s’y a un grain »

Sais-tu que ce soir à bord on dîne ?

Gare au goulot Charles, y a de la truite à souper.

Shouper ! S’exclame-t-il avec son accent slave,

Ma j'ai rien à cuire là !

Cependant qu’à quai le routier de l’Armorique monte à bord

De son bahut encore tout ébahi de sitôt voir place nette

Mais qu’est-ce que, c’est déjà la fin de la criée

Les pêcheurs étalent leurs filets pour en réparer les mailles et les faire sécher pour la prochaine virée.

Monte-en-l'air

C’est atroce la trace laissée par le fric frac d’une vie.

Tout un bric à brac, là en vrac un jeu de tric trac sur le lit à baldaquin et aussi un jeu de taquin.

Des godasses vernies, un frac pour les galas et une défroque de collégien, un costume avec un pantalon à pinces.

Seigneur quel fatras ! Ça me rappelle le pont d’un frêle esquif drossé par la mer déchaînée sur les récifs après un gros grain.

Au 40ème de le Tour Montparnasse rugissant devant un tel amas, je saisis le balai brosse pour virer la crasse qui s’était amassée sur le ciel de lit du baldaquin.

Le tissu crissa sous la pression des poils de porc de la brosse. Un laveur de carreaux balançait au bout d’une nacelle ; il se hissa pour mieux essuyer les traces persistantes sur la façade miroir. De le voir ainsi, pantin accroché astiquant la glace me procura un frisson d’horreur qui me cloua sur place.

J’imaginais le monte-en-l’air qui avait fracturé ma porte sans coup férir arc-bouté sur son pied de biche et le bois qui gémissait et craquait ; ils sont vraiment fortiches ceux qui sont entrés sans anicroche et faire sauter une serrure 3 points comme une boite des sardines à l’huile.

Tentant de faire un acrostiche sans pouvoir faire place aux hémistiches, je me perds en conjectures devant une apophase.

Alexandre hein mon pote me dis-je face à une telle aventure. Tes douze pieds ne font ni le poids, ni la mesure. Tu ferais mieux de te limiter au sonnet.

Avant que du resto du 56ème étage, je ne plonge le regard vers la ville lumière à l’heure où l’on tire les rideaux et termine la soirée par le dîner d’adieu aux chandelles, elle me dit : « viens là chéri, baisse un peu l’abat-jour » et moi jouant les fiers à bras plutôt que les rabats joie, je glissai sur la moquette où elle m’avoua être un peu pompette.

Le tourbillon m’emporta, flux et reflux, marée haute et marée basse. Quoi de plus banal, dans la nuit que la lumière d’un fanal, puis le big-bang et les étoiles qui explosent dans l’espace intersidéral, la soupe originelle.

Pot au feu, soupe aux choux, les carottes sont cuites. Je me réveillai le nez dans le potage.

Elle était là, Circé ou Nausicaa pendant que je me débattais au milieu de ce foutoir. Tenter d’y mettre bon ordre, ranger ma vie, chaque objet à sa place sur une étagère, bon sang que de souvenirs accrochés à mes basques.

Elle posa un vinyl de rock sur le pick-up, au lieu de skipper un CD sur ma platine laser.

Elle s’approcha doucement en gloussant « Eh combien tu raques pour une partie de jambes en l’air ? » Et moi qui me voyait déjà en gigolpince !

C’est vrai que j’en pinçais pour cette nana, mais elle était un peu raide celle-là après le coup du monte-en-l’air. Visiblement Nausicaa ne comptait pas s’envoyer en l’air pour pas un rond ; les ronds dans l’eau ça n’était plus de son âge.

Tête en l’air, j’avais oublié ma Mastercard, alors comment lui payer le 56ème panoramique sans la voir tomber de haut. Le 7ème ciel à l’œil, elle avait déjà donné.

Là elle voulait du palpable, du sérieux : m’emmener chez Monsieur le Maire pour le pire ou le meilleur avec la bénédiction de l’Eglise pour pouvoir monter au ciel à sa guise sans être vautrée dans le péché, qu’elle me dit !

Elle ne perdait pas le Nord notre Circé ! Le sort en était jeté ; il fallait que je trouve une issue à cette satanée histoire sans quoi je pourrai bien me retrouver au 36ème dessous mine de rien. L’ensorceleuse ne me lâcherait plus ; elle m’expliqua que nous filerions le parfait amour comme Ulysse et Pénélope.

Tu parles d’un chant de sirène Mais dans quel pétrin m’étais-je fourré avec cette cocotte, belle de nuit et déjà prétendant au trône de reine de ma vie.

D’ailleurs qu’était ma vie ? Un vaste chantier cul par-dessus tête comme cette pièce où je l’avais amené pour notre tête à tête.

Le cimetière marin des rêves

Le froid, l’écume des vagues par-dessus bord, les pieds qu’il ne sentait plus, les frissonnements, et dans sa tête, ces images, son petit troupeau de chèvres, le sable, les rares épineux et buissons qui poussaient avec peine sur le sol aride, et le soleil intense…et puis la soif inextinguible, le regard brouillé, Doudou délirait, recroquevillé au fond de la pirogue, ballotté, compressé au milieu de tous ces autres, et cette humidité salée qui envahissait les couvertures. Il ne sentait plus ses pieds. Comment allait-il pouvoir frapper le ballon, sans sensation, et tirer au but ? là-bas à la Juv’ de Milan ? Car c’est là que tu dois aller pour réussir lui avait dit son père Mamadou Lamine. Tu es doué en football et tu deviendras toi aussi un nouveau champion de foot !!Comme Abraham, il avait offert son fils en sacrifice au Dieu Foot, sans imaginer le calvaire qu’il allait vivre. Au lieu de réunir l’argent pour acheter le mouton de la Tabaski, il avait économisé sou par sou pour payer le passage de la traversée de Doudou vers l’Europe, là où on paierait pour aller le voir jouer dans un grand club européen. Ça lui avait coûté 250000 Francs CFA, mais comparé au salaire que ne manquerait pas de rapporter un contrat professionnel dans un grand club de foot, ça valait le coup se disait-il ! Doudou 14 ans à peine s’était laissé embarqué dans le rêve délirant de son père. Et sa mère ignorait tout de cela. Il avait commencé par se diriger vers la ville. Pour gagner un peu d’argent à Mbour, au sud de Dakar pour se nourrir, il cirait les belles chaussures des dames et Messieurs bien accoutrés. Et puis il allait se promener en bord de mer sur la petite côte de Mbour. Ses yeux s’attardaient sur ces pirogues bariolées de pêcheurs. Il les regardait debout, dans leur embarcation et arc-boutés sur leur perche qui luttaient afin de franchir la barre au risque de leur vie, ces déferlantes de l’océan dont les rouleaux venaient s’échouer sur la plage. Il rêvait à l’Europe, de l’autre côté de la mer, où l’on pouvait gagner de l’argent et s’éloigner de la misère. Ses cousins partis là-bas lui en avaient parlé, et eux pourtant n’étaient pas doués pour le foot. Son père Mamadou Lamine était persuadé que Doudou possédait le génie du football et qu’il se ferait un grand nom au sein d’un club italien, qu’il connaîtrait gloire et fortune, et qu’enfin toute la famille vivrait dans le confort sans souci des lendemains difficiles. Un soi-disant agent de joueurs lui avait promis de s’occuper de son fils, de lui trouver une place en or dans un grand club en Italie. La famille de Doudou n’est pas fortunée. Et elle rêvait du destin d’Idrissa Gueye, le Sénégalais du Paris Saint-Germain ou de de Sadio Mané, la star de Liverpool. Argent, gloire et succès. Alors le papa avait réglé la somme de 280000 francs CFA, 380 euros, pour payer les passeurs. Dans l’obscurité de la nuit, les ombres des volontaires au départ se mouvaient autour des rafiots. Après que les passeurs eurent vérifié les liasses de billets CFA froissés et tachés comme prix du passage, les ombres enjambèrent le bord de l'embarcation et prirent place comme ils pouvaient au fond du bateau avec leur baluchon. Le ressac de la mer serrait leurs tripes, mais l’espérance au cœur venait apaiser l’appréhension face à l’inconnu. Doudou, jeta un dernier regard plein de larmes vers son père dont le visage était dans la pénombre. Il aurait aimé dire au revoir à sa mère, mais Mamadou Lamine lui avait bien recommandé de ne pas parler de son départ pour ne pas peiner sa mère. Alors elle ignorait tout de son départ, et le voilà seul dans la nuit au milieu de tous ces pauvres hères accrochés à leur unique espérance, d’une vie meilleure Les voilà embarqués dans une pirogue en direction des îles Canaries, territoire espagnol, l’une des portes de l’Europe comme peut l’être l’île italienne de Lampedusa en Méditerranée. Mais au bout de six jours de navigation, la pirogue ressemble à un radeau de La Méduse. Doudou, est très affaibli, affamé, déshydraté. Il va mourir d’épuisement emportant avec lui ses rêves de gloire sur les stades. Doudou a d’abord chaud, puis très froid, il ne sent plus ses mains gelées par le froid et l’humidité. Ses sensations sont atrophiées, après la douleur vient la langueur, des images : la case familiale, sa mère qui prépare le thiéboudiène, dès les premiers rayons du soleil du matin, le visage radieux de son père, puis la nuit noire, les mines hirsutes des passeurs d’espérance ou de désespérance, le fond de la pirogue, l’eau salée, les corps pelotonnés les uns contre les autres. Perdre ses rêves si jeunes, les fracasser au fond de la mer, combien de Doudou avant lui et après lui ? Le soleil se lève et un rayon caresse le visage éteint de Doudou, comme un au revoir là-haut à tous ces rêves brisés d’un jeune garçon. Le passeur va jeter son corps par-dessus bord. Il reposera au fond des abysses parmi les poissons, sa mère le pleurera, et peu à peu le voile d l’oubli s’étendra sur la si courte vie de Doudou qui périt comme d’autres centaines d'enfants dans cette mer, le mirage d’un ailleurs de fortune qui devient cimetière des rêves.

Panne d'inspiration

Panne sèche, la plume s’arrête.

L’esprit s’échappe du quadrillage du bloc de bureau le regard traverse la baie vitrée ; le voilà naviguant sur l’horizon entre un nuage blanc bourgeonnant et la lisière d’une forêt au loin. Le vibrion de l’inspiration a quitté les rivages de mon cortex perdu entre axones et dendrites de la matière grise.

Plus le balancier de la comtoise égrène les secondes, métronome inflexible gardien du temps, plus ce quadrillage censé emprisonner la fragrance d’une idée jaillissante à l’ouverture du flacon devient insupportable.

Chaque carré parfait d’un demi-centimètre de côté s’ouvre à moi comme épouvante d’un abîme ; le plaisir d’écrire, je le cherche à l’intersection de ces lignes incorruptibles. Il est dur d’être soi et d’être autre.

Ce trait qui court le long de la ligne met un frein à toute velléité de l’expression, une fois écrit le mot vous échappe ; il vit sa vie tout en pleins et déliés jamais il ne vous satisfait. L’acte d’écriture est une frustration permanente, la recherche d’un ailleurs, un manque original, un fossé entre le désir et son expression qui se voudrait comblement original mais qui glisse facilement vers un bavardage outrancier.

A la peine comme Sisyphe des milliers de fois ma plume tente de retrouver l’apaisement. Cruelle illusion où la page recouverte de signes convenus ne vous apporte que déconvenue.

Chaque avancée est aussi une reculade ; la pesanteur du rocher menace de vous écraser à chaque effort et vous réduire à néant. Lorsque les lignes se mettent à danser sous les yeux rougis que la lumière du jour décline et que l’esprit s’engourdit là peut être comme un zombie, je continue de noircir ligne après ligne le stylo rageur pour étourdir encore plus ma pensée, l’assaillir, l’agonir, l’achever, et peut être surprendre dans un de ses derniers soupirs, l’éclat insoupçonné, traqué depuis l’aurore celui par qui le bonheur de l’écrivain arrive.

Chaque aube nouvelle apporte à l’écrivain la sensation du vertige devant l’œuvre à accomplir, traquer dans les moindres méandres de son cerveau la quintessence de ce qui pourrait être le chef d’œuvre de sa vie. Il le croit sinon quelle force le pousse à ainsi s’asseoir de nouveau à sa table de souffrance et se pencher sur son égo à la recherche du temps perdu de la saveur enfouie d’un émoi lointain.

Pulcinella sur le sentier de l’Anglais

Première randonnée en Calabre pour nous. Nous étions une douzaine de participants sous la « houlette » de Marc, mot tout à fait approprié à l’économie pastorale locale puisqu’il est symbole du berger. Première fois que nous tentions l’expérience d’une mixité avec 4 Italiens en plus du groupe de 8 Français que nous étions et semble-t-il à la satisfaction de tous. Une bonne occasion de parler italien, au fil des vallons habituellement plus secs que cette année et de goûter également une cuisine calabraise succulente. Nous avons eu le plaisir au sein du groupe de faire la connaissance de Bruno Leone, napolitain, maître en guarattelle, tradition ancienne des marionnettes à gaine qu’il fait revivre un peu partout dans le monde aussi bien en Europe qu’en Amérique du Sud. Les guarattelle, appellation napolitaine du théâtre de burattini (marionnettes), sont la forme traditionnelle napolitaine de théâtre de rue, réalisée avec la technique des marionnettes à gaine. Cette tradition populaire est transmise oralement depuis plus de 500 ans. Pulcinella (Polichinelle en France) personnage bien connu de la Commedia dell’arte représente un être libre qui, avec sa voix nasillarde et magique met en scène le conflit éternel du bien et du mal, du blanc et du noir de son masque. Nous avons pu apprécier le talent créatif de Bruno qui donnait vie à sa Pulcinella improvisée avec quelques bribes de bois ou d’os ramassées tout au long de nos pérégrinations. Animée par la main du guarettellaro, Pulcinella rencontre les personnages propres à ce théâtre populaire au premier rang desquels la Mort, mais aussi la Garde symbole du pouvoir. Pulcinella propose à chaque fois une dénonciation de la violence et de l’arrogance, de la peur et de la douleur, en représentant les émotions de la vie humaine où chaque spectateur se reconnaît. C’est là le secret de cette longue et vivace tradition orale qui donne à voir l’âme humaine et ses tourments en une représentation ironique et satirique. C’est la revanche du faible face au guarattelle sont comme une partition de musique dans laquelle les mouvements des marionnettes sont le rythme et les mots en sont l’harmonie, disait le maestro en guarattelle Nunzio Zampella auprès de qui Bruno Leone a travaillé. La voix nasillarde de Pulcinella est si drôle qu’elle résonne comme un jingle qui capte l’attention des passants et les enchante en scandant la narration faite par le guarattellaro.

Dorénavant

C’était trois jours avant le printemps, alors que les fleurs ouvraient leurs pétales et que la végétation explosait, nous nous retrouvions confinés entre quatre murs en résidence surveillée pour nous garder de l’invisible menace, le coronavirus.

Reclus, le temps s’est ralenti, les rues ont été désertées, le sang de la vie s’est retiré des artères de nos villes et des artérioles de nos villages. Dans nos esprits, l’air est soudain devenu vicié alors que dehors l’horizon se dégageait de la gangue des fumées, que le ciel reprenait son éclat azur. La Nature est soudain devenue belle hors la présence de l’Homme, les animaux ont réenvahi l’espace, et nous tristes observateurs depuis nos balcons, rêvions de pouvoir marcher, courir, gambader, remplir nos poumons d’un air frais, sentir le zéphyr caresser notre visage, se sentir bien. Mais voilà la nouvelle vie promise, est celle du visage masqué, des voix étouffées derrière un bout de tissu, des mains hydro-alcoolisées qui ne se serrent plus que contre soi, des gestes barrière mécaniques, de la vie millimétrée, des longues files devant les étals du marché ou les vitrines de boutiques au rythme du mètre, celui – là même déposé au Pavillon de Sèvres, du cerveau en éveil, de la vie robotisée, étriquée. Avant de mettre le nez dehors, ma check-list de sécurité : mon visage bien masqué, mes mains bien lavées dans les poches, mon mètre bien jaugé dans la tête, mon application stop-covid téléchargée, mon autorisation de sortie bien remplie avec heures de sortie comme un détenu en semi-liberté

Me voilà prêt à décoller de ma résidence surveillée

Plus de baisers, plus d’embrassades, plus de poignées de mains, la suspicion de l’autre qui peut m’infecter, la télé qui ne parle que de ça. Perdue l’insouciance même à l’école, où les jeux d’enfants prennent de l’espace.

Finis les amants qui s’bécotent sur les bancs publics sous le regard masqué des passants, qui voudraient bien mais ne peuvent point.

Eclats de rires et tapes amicales vont-elles céder leur place devant la peur du virus qui menace ?

Nouvelles

Rue de la Fontaine aux Innocents

Nouvelle de Mario Petricola

10 octobre 1987

Sur la façade en pierre de taille d’un immeuble haussmannien, une plaque rutilante en laiton, porte l’inscription : « D.R.Stauf et Cie, Agents de Change », l’homme presse le bouton du portier électrique. Le claquement sec de la gâche électrique lui répond, il pousse la lourde porte de fer formidablement ouvragée, et s’engage dans un escalier monumental habillé d’une moquette bordeaux. Il est accueilli par une secrétaire bien mise dans un tailleur gris. Elle le précède et l’introduit dans le vaste bureau directorial de D.R.Stauf . Il découvre un petit homme à la calvitie affirmée qui l’invite à s’asseoir dans un fauteuil Louis XV.Posé sur le bureau, un dossier porte la mention « Introduction de la SA. TAN au second marché de la Bourse de Paris » D.R.Stauf qui consulte le dossier lève le regard vers l’homme et l’interroge :

— Si je comprends bien votre société dont vous êtes le PDG a pour principale activité, l’édition de livres. »L’homme aux sourcils charbonneux rehaussant un regard noir, se redresse un rien outré, et rétorque :

— Ma société est une affaire à dimension internationale. Nous exploitons les nouvelles du jour au fil des dépêches d’agence de presse et grâce à une merveilleuse invention de mon cru, le Troc à Nouvelles, nous sélectionnons les faits ou évènements à sensations pour les transformer en succès éditoriaux.

Ma société est une valeur sûre qui s’informe aux meilleures sources avec notre propre agence de presse, Novelapress. Moi, Eutrophime Félès, son président, je vous affirme qu’elle retiendra sans nul doute la confiance des investisseurs sur le marché, grâce à son haut potentiel de valorisation. La SA.TAN dégage déjà d’importants bénéfices ainsi que vous avez pu le constater au vu des bilans produits sur ces dernières années.

D.R.Stauf l’interrompt :

— Pourquoi un prix aussi bas pour les cinq millions d’actions que vous voulez placer sur le second marché, compte tenu de la valeur intrinsèque de votre société ? De plus j’ai compris que vous souhaitiez reverser un dixième du montant de la vente à des œuvres humanitaires, geste de mécénat rare que je salue.

Eutrophime Félès, sourire énigmatique sous sa moustache dalinienne, reprend :

— Les titres des publications que nous éditons sortent tout droit de notre astucieuse machine la Troc A Nouvelles, et se vendent très bien auprès du grand public parce qu’elles réunissent tout ce qu’il aime, sang, sexe et fric pour un prix du livre très abordable.

La preuve de ma confiance en cette opération que je vous confie, la voici, dit-il exhibant sous les yeux de D.R.Stauf , un chèque d’un million de francs et un certificat nominatif de cent mille actions SA TAN, tous deux libellés au nom de l’agent de change. Je vous règle dès à présent votre commission de placement. Comme de surcroît, j’entends agir pour le bien de l’humanité, je vous laisse le soin de compléter l’ordre du chèque par l'œuvre de bienfaisance bénéficiaire de votre choix, s’esclaffe-t-il d’un rire sardonique, semblant ne pas croire en ses propres paroles

25 octobre 1987

Dans la salle des marchés de la D.R.Stauf Cie, les écrans des micro-ordinateurs scintillent, les chiffres défilent. D.R.Stauf se penche sur l’épaule d’un opérateur, le regard attiré par la ligne de cotationSA TAN ; un chiffre apparaît : 1100 F.

D.R.Stauf maugrée d’un ton interrogateur :

— Voilà dix jours à peine que cette société est entrée en Bourse et sa valeur est déjà multipliée par 110, c’est à n’y rien comprendre, de la pure folie ! Même si le prix d’introduction était sous-évalué ! L’opérateur se retourne :

— En effet patron, c’est de la folie, les volumes d’échange sont énormes. A croire que cette société a découvert la pierre philosophale, qui transmute le plomb en or ! ça sent le soufre et la Commission des Opérations de Bourse sort les griffes. En tout cas c’est une belle réussite pour vous !

— Ouais je ne crois plus au père Noël à mon âge, il y a sûrement anguille sous roche.

De retour à son bureau, D.R.Stauf jette machinalement un œil sur son téléscripteur qui, inlassablement, crache son flot ininterrompu de dépêches sur les vicissitudes de l’humanité à travers le monde :

Un train déraille en Colombie ; le cartel de Medellin est soupçonné d’être à l’origine de l’attentat.

Le général Noriega au Nicaragua est soupçonné de couvrir le trafic de drogue, et de profiter des narcodollars pour mieux asseoir son pouvoir.

Un réseau de prostitution aux mains de la Mafia démantelé à Rome »

Sang sexe, et fric, voilà des dépêches qui feront du bon business pour la SA.TAN et pour son patron Eutrophime Félès, se dit D.R.Stauf. Une veine inépuisable pour cet homme étrange et cynique. Son regard s’attarde plus longuement sur un titre de dépêche datée du 25 octobre 1987 à 18 heures, alors que la pendule de son bureau marque juste 14h :

Une prise de position du président de la SA.TAN provoque une envolée des cours de l’action en Bourse. Il a déclaré : le soutien actif de financiers de renom et l’aide précieuse de D.R.Stauf Cie nous a permis de réaliser une belle entrée en Bourse. Nous pouvons envisager l’avenir avec confiance.

Nous envisageons de présenter pour la prochaine saison littéraire quelques-uns des titres phares de notre fonds à de grands Prix littéraires espérant bien en rafler plusieurs.

Notre capacité bénéficiaire devrait s’en trouver renforcée à la plus grande satisfaction de nos nouveaux actionnaires !

Mais qui donc peut avoir intérêt à procéder ainsi au ramassage de ces titres en Bourse ? s’interroge D.R.Stauf, perplexe L’activité de la SA.TAN relève d’un marché de niche que seuls les initiés connaissent. Délit d’initiés ? se demande-t-il, et il sent une boule au ventre monter et s’installer, rien qu’à l’idée de voir débarquer les gendarmes de la Bourse dans son étude. Malgré son savoir-faire, sa réputation d’agent de change sur la place de Paris s’en trouverait inévitablement entachée, avant même que toute preuve de délit d’initiés puisse être avancée, pour cette opération de mise en Bourse.

Saperlipopette, se dit D.R.Stauf, me voilà dans le bain jusqu’au cou malgré moi. Hargneusement, il décroche le combiné et compose le numéro d’Eutrophime Félès. Une voix féminine au bout du fil répond ainsi à sa demande :

— M.Félès est absent pour trois jours, puis je lui laisser un message ?

— Dites-lui qu’il me rappelle dès son retour, s’exclame R.Stauf passablement irrité.

A peine a-t-il raccroché que la ligne intérieure sonne, et la voix de Marguerite, sa secrétaire au bout du fil :

— Mr D.R.Stauf, j’ai devant moi le commissaire Prieur de la brigade financière qui voudrait vous parler. Surpris, D.R Stauf s’entend répondre

—Faites-le entrer, Marguerite ».

L’homme plutôt râblé à la calvitie prononcée s’avance.

— Prenez place, lui dit l’agent de change, désignant un siège.

—Voilà, Mr.D.R.Stauf, j’irai droit au but pour ne pas vous faire perdre de temps. Je suis chargé d’une enquête à la demande de la Commission des opérations de Bourse. Je sais que vous avez récemment prêté la main à l’introduction en Bourse de la SA.TAN dont les cours ont connu une envolée spectaculaire. Connaissiez vous cette société auparavant, et en particulier son président M Eutrophime Félès ?

— Non je ne connaissais ni ‘l’homme, ni la société aussi étonnant que cela paraisse. Nous sommes là pour conseiller la clientèle et l’assister à sa demande.

— Est-il d’usage dans votre profession, qu’une commission soit payée par avance, avant réalisation de l’opération financière, et que des actions de la société soient gracieusement attribuées à l’intermédiaire, en l’occurrence l’agent de change ?

— Le fait est plutôt rare, mais n’est pas exclu lorsque l’opération se révèle être attractive pour le mandant, et qu’il souhaite associer le mandataire à la réussite et le faire participer aux risques éventuels.

— Dans ce cas, j’imagine que le mandataire mesure ses risques et prend le maximum, d’informations sur la société non ?

— Oui bien sûr

— A moins d’avoir des liens particuliers avec les dirigeants et de leur faire confiance aveugle.

— Peut-être, mais en l’occurrence, ce n’est pas le cas.

— Bien, je vous laisse, dit le commissaire se dirigeant vers la porte.

— Une fois celle-ci refermée, D.R.Stauf , le front dégoulinant est pris d’une étrange sensation de vulgaire poisson pris dans la nasse. Il lui faut se défaire des titres de la SA TAN au plus vite et tirer tout ça au clair.

27 octobre 1987

D.R.Stauf pianote sur son clavier un ordre de vente au mieux de cent mille actions SA TAN, puis il griffonne l’adresse de la société sur un papier. Il saute dans sa voiture et se dirige vers le siège de la SA TAN Arrivé devant un immeuble moderne à la façade de verre, il entre et emprunte l’ascenseur jusqu’u 6ème étage. Il en sort et se retrouve face à une hôtesse tout juste sortie d’un magazine de mode.

— Je veux parler à M. Félès et ne me dites pas qu’il est en réunion. La fille interloquée fait mine de s’informer décrochant le combiné.

Mais excédé, D.R.Stauf fonce vers une porte de bureau directorial laissant l’hôtesse ébahie et il pénètre dans le bureau. E.Félès l’accueille d’un large sourire, un rien canin, se réjouissant de cette visite impromptue qu’il attendait manifestement.« —Assez de simagrées M.Félès, vous connaissez très bien la raison de ma visite. Vous avez profité de la réputation de ma charge d’agent de change sur la place de Paris pour engager une opération boursière à seule fin de blanchir de l’argent de provenance plus que douteuse.

—Mr.D.R.Stauf, j’ai toujours joué cartes sur table et vous n’allez pas me reprocher le succès de cette opération. Nous sommes là pour faire des affaires et ma société est une excellente affaire ! Votre innocence digne d’un novice, Mr.D.Stauf, est confondante s’esclaffe Félès ! Je vous ai offert un million de francs à valoir sur votre commission et vous n’avez guère manifesté de curiosité parce que vous pensiez que c’était une bonne opération, ce en quoi vous aviez tout à fait raison. Regardez, je vous propose d’en réaliser d’autres meilleures encore. Voyez cette dépêche de notre agence Novelapress :

Jeudi noir pour les Bourses : un krach important frappe les différentes places financières

— Notez bien la date » 29 octobre et je vous rappelle qu’aujourd’hui nous sommes le 27 octobre. A vous de jouer maintenant ; sachez que nos informations sont plus que de première main, et elles donnent lieu à d’excellents développements littéraires qui font fureur en librairie.

— Réfléchissez Mr D.R.Stauf. Votre innocence, qui au demeurant reste à démontrer aux yeux de la justice mérite-t-elle de passer à côté de la fortune de votre vie ? A la Bourse, l’innocence est une valeur qui se vend très mal. Mes commanditaires, actionnaires de la SA TAN sont d’ailleurs très satisfaits de l’aide précieuse que vous nous avez apportée lors de la mise sur le marché de la SA TAN.

— Allez au diable, vous et vos commanditaires ! Félès éclate d’un rire sonore étrange comme venu d’outre-tombe.

— Vous ne pensez pas si bien dire ! Avec qui croyez-vous travailler sinon les forces du mal qui régissent notre monde. Prenez-y -votre place et la fortune viendra à vous. Il suffit de poursuivre sur la voie que vous venez d’ouvrir. Nous vous garantissons un accès permanent à nos meilleures sources d’information vu qu’avec Novela presse, nous la créons le plus souvent. Je vous laisse deux jours pour réfléchir ; vous pourrez ainsi juger de l’intérêt des dépêches délivrées par notre agence. Et pour vous permettre de vous détendre, je vous invite avec votre charmante secrétaire Marguerite, qui j'ai cru comprendre vous est très chère, à une soirée à l’opéra. Il y est donné la première de la représentation de la Damnation de Faust d'Hector Berlioz, et voici vos places, dit-il, lui tendant une enveloppe D..R.Stauf interloqué, saisit les billets et s’en va claquant la porte. Il rentre à son bureau, le rire d’Eutrophime Félès résonnant encore à ses oreilles.

29 octobre 1987

Comme chaque matin, à peine éveillé, D.R.Stauf consulte son écran en direct avec les Bourses de la planète :

Tokyo à mi-séance affiche une baisse de 15% du Nikkei.

Son cœur se met à battre plus rapidement ; il se précipite vers la salle des marchés où l’affolement est général. Des ordres tombent ; « vendez au mieux ». Un opérateur se tourne vers lui :

— C’est la débâcle patron, mais rassurez-vous, vos actions SA TAN vendu à temps vous permettent d’empocher une belle plus-value de 100 millions !

Regagnant son bureau, D.R.Stauf est stupéfait. Toutes les dépêches de l’AFP, de l’Associated Presse, de Reuter reprennent le leit-motiv : krach boursier, jeudi noir…

Son regard se pose sur un titre de l’agence Novelapress daté du jour même :

Emoi dans la communauté boursière : un agent de change bien connu est mort renversé par une ambulance des services d’urgence en sortant de son domicile et alors qu’il s’apprêtait à traverser la rue de la Fontaine aux Innocents. Il n’a pu être ranimé à temps. D.R.Stauf venait de mener à bien l’introduction en Bourse de la SA TAN, à propos de laquelle la COB avait demandé une enquête face aux énormes mouvements boursiers qui avaient suivi.

D.R.Stauf éprouve le besoin de s’asseoir sur le premier siège à sa portée. Ses idées se bousculent et sa respiration se fait plus oppressante. Tout ça semble si irréel, et irrationnel. Il n’arrive plus à penser, lui qui a l’habitude de garder son sang-froid en toutes circonstances ; il faut bien ça dans son métier. Mais là, après la conversation qu’il vient d’avoir avec Félès, son esprit s’embrouille, comme si sa destinée semblait lui échapper, et partir en quenouille. Quel crédit apporter à ces dépêches de Novelapress et pourtant, les chutes des Bourses avaient bel et bien été annoncées. Alors… qu’en était-il du reste, de sa vie, en somme ? Il se met à frissonner comme si la température de son corps venait de chuter soudainement. Ce Félès est un vrai dingue, mais difficile de ne pas prêter attention à ses propos. Il y a dans son regard et son rire quelque chose de maléfique. ! Son ton menaçant et cynique n’a pas de quoi rassurer, et il semble si sûr de lui. L'interphone le tire de ses pensées sidérantes, et la voix suave de sa secrétaire Marguerite lui dit :

— Monsieur, n’oubliez pas que vous avez rendez-vous pour un bilan cardiologique à l’hôpital, ce matin à 11 h. Je vous commande un taxi ?

— Non merci, l’hôpital est assez proche pour que j’y aille à pied, et c’est bon pour le cœur, de surcroît !

— Bien comme, vous voudrez. Je me permets, Monsieur, de vous remercier encore une fois, pour cette très belle soirée d’hier soir à l’opéra ; j’ai beaucoup aimé.

— Le plaisir est partagé Marguerite, sachez le bien. Il attrape son imperméable et se met à marcher sous un début d’averse. D.R.Stauf arrive à l’hôpital, aux consultations cardiologiques. Il s’apprête à sortir sa carte Vitale de son portefeuille, qu’il ne trouve pas. Il s’aperçoit que dans la précipitation, il a pris l’imperméable de son associé du même modèle que le sien. Il n’a plus qu’à retourner à son bureau. La pluie a cessé et un timide rayon de soleil perce les nuages gris. Alors, tout en marchant, la soirée de la veille à l’opéra lui revient en mémoire. Malgré la joie qu’il avait éprouvée en la délicieuse compagnie de Marguerite, quelque chose le turlupinait. Pourquoi Eutrophime Félès lui avait-il offert ces places, précisément pour ce spectacle et comment connaissait-il son sentiment intime et secret pour Marguerite ? Arrivé à son bureau, D.R.Stauf interroge sa secrétaire :

— Où est mon associé Bernard ? Par mégarde j'ai pris son imperméable pour le mien.

—Il vient juste de partir, et il n’a pas dû s’en rendre compte. »

Une sonnerie sur le palier de porte du cabinet interrompt l’échange. Marguerite presse le pas depuis son bureau pour aller ouvrir. Deux hommes en uniforme de police lui font face.

— Bonjour nous sommes bien au cabinet D.R.Stauf ?

—Oui bien sûr répond la secrétaire sur un ton interrogateur ?

— Nous sommes au regret de vous annoncer le décès de Mr D.R.Stauf.. A la suite d’un accident de la circulation survenu ce matin, il a été transporté aux Urgences de l’hôpital où malheureusement il n’a pu être ranimé.

Au prononcé de son nom, D. R.Stauf s’avance surpris, et demande :

— Portait-il un imperméable comme celui-ci, désignant le pardessus encore sur son dos.

— Oui tout à fait, mais pourquoi cette question ?

30 octobre 1987

A Vauréal, dans une élégante maison de la rue du Chat Noir, une femme en tenue d’intérieur se dirige vers le bureau de son époux :

— Chéri, tu as reçu du courrier deux lettres dont une lettre de l’hôpital, si tu veux bien quitter ton ouvrage.

La voix féminine tire R. Strof de son monde imaginaire et ses yeux rivés au traitement de texte, quittent l’écran de son PC. Il se tourne avec un léger sourire vers son épouse qui lui tend le courrier. Le voilà en une minute ramené à son univers quotidien, bien concret, rythmé par le balancier d’une comtoise hérité de ses parents et la présence réconfortante de sa femme. Il ouvre d’abord l’enveloppe de l’hôpital et lit le compte rendu de son bilan cardiologique :

— Alors lui demande son épouse d’un air interrogateur ?

—Tout va bien, j'ai un cœur de jeune homme qui bat pour toi !

—Et de quoi s'agit-il pour l'autre lettre ?

—Une enveloppe portant l'entête Editions du Diablotin ; je te la lis :

Cher Monsieur

Nous avons le plaisir de vous informer que notre comité de lecture a lu attentivement votre manuscrit et, eu raison de ses qualités d'écriture, l'a retenu pour une prochaine publication à la rentrée littéraire de janvier.

Un chèque vous sera également remis des mains propres de M. Feldès, président des Editions du Diablotin.

Veuillez croire en nos salutations distinguées.

—Voilà qui devrait te plaire, toi qui attends depuis si longtemps comme sœur Anne, et ne voit rien venir ! enchaîne son épouse. »

————————————-